EL COLONIALISMO EN LAS PRÁCTICAS SOCIOEDUCATIVAS MEXICANAS

- Balam L. Flores

- 5 may 2025

- 10 Min. de lectura

Actualizado: 9 jul 2025

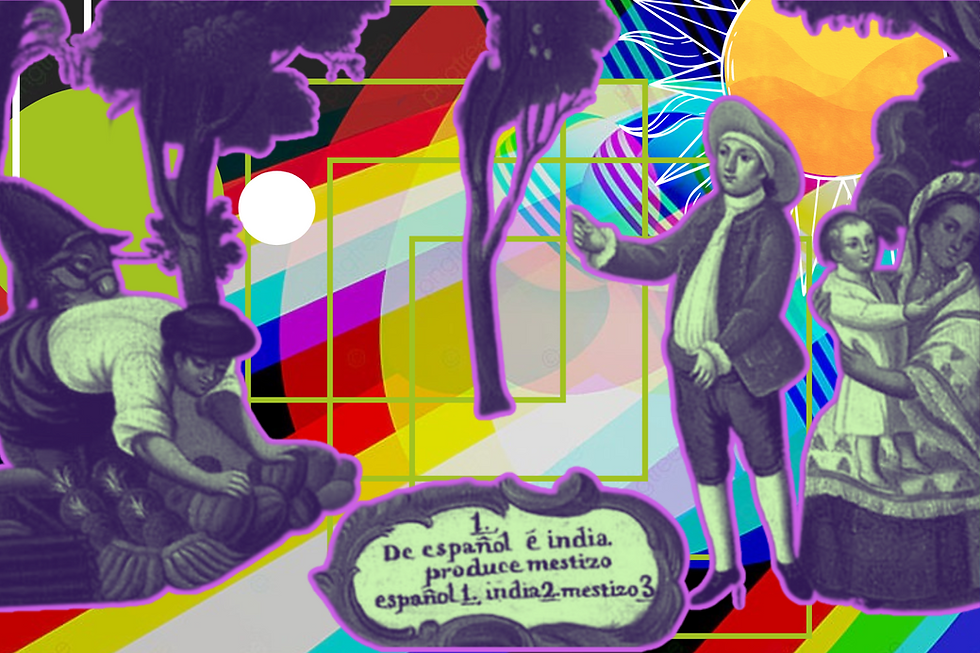

COLONIALISMO Y EDUCACIÓN, Collage, E. (2024)

El periodo posrevolucionario se enfrentó a una serie de conflictos que no eran menores: el estancamiento social y económico impedía que gran porcentaje de la población alcanzara los niveles mínimos de bienestar.

El colonialismo, como imaginario social moderno, se basa en la idea de que existe una distinción ontológica y jerárquica entre la subjetividad racional moderna del siglo XV y los pueblos “salvajes” conquistados en el “nuevo mundo”. La herencia del pensamiento colonial en América Latina instauró una serie de dinámicas y relaciones materiales dispares entre los integrantes del Estado mexicano. El enfoque del siguiente texto se basa en el análisis de las prácticas socioeducativas y su relación con la consolidación del Estado Mexicano, en el contexto social e histórico de un campo precarizado y su relación con el colonialismo, siendo éste último un reflejo del imaginario social moderno.

Después de la independencia de México en 1821 hubo varios intentos gubernamentales para consolidar al país como Estado nación. Sin embargo, no podemos atribuir el origen del Estado mexicano a un único momento o hecho histórico. La constitución de 1857, promulgada durante la presidencia de Ignacio Comonfort; la restauración de la república en 1867, después de la intervención francesa y la segunda caída del imperio de Maximiliano jugaron un papel crucial en la consolidación del Estado.

Si bien no podemos atribuir el origen del Estado a un único momento histórico, podemos afirmar que Juárez y sus reformas de cierta manera inauguran el Estado liberal moderno. La separación de la iglesia y el Estado, la promoción de derechos individuales, la educación laica y la modernización del país fueron puntos clave para la consolidación del Estado mexicano.

Sin embargo, no fue hasta el Porfiriato (1876-1911) que México experimentó un periodo de relativa estabilidad económica y paz. En esta nueva etapa del país, a pesar de los avances técnicos, la modernización agrícola como de la ciudad y las innovaciones en infraestructura, los campesinos y trabajadores agrícolas se enfrentaron a condiciones laborales precarias. Además, la expansión de grandes haciendas y la modernización agrícola implicaron el desplazamiento de las comunidades indígenas y campesinas.

Esta serie de tensiones y sucesos, demandaron la creación de instituciones que pudieran garantizar un Estado de bienestar. De este modo, a partir de la Revolución Mexicana en 1910, las primeras instituciones públicas inclinadas hacia garantizar la educación, la salud y asistencia social empezaron a formarse. Aun así, las cosas no parecían mejorar para el país. El periodo posrevolucionario se enfrentó a una serie de conflictos que no eran menores: el estancamiento social y económico impedía que gran porcentaje de la población alcanzara los niveles mínimos de bienestar.

Las misiones culturales buscaban integrar a campesinos e indígenas a la cultura nacional e identidad del país, haciendo que se sintieran mexicanos y se convirtieran en ciudadanos de pleno derecho.

En este sentido, las prácticas o actividades socioeducativas se generaron como una estrategia de naturaleza pedagógica, cuyo objetivo era ofrecer herramientas a miembros de comunidades rurales y marginadas para enfrentarse a problemáticas de su realidad más allá del ámbito escolar (Villaseñor, Silva y Fernández, 2020). La apuesta por un desarrollo integral que contemplara principalmente a la educación y la salud se hizo un tema importante en la agenda política del gobierno. Por un lado, el gobierno consideraba que la salud era fundamental para alcanzar un alto desarrollo social y, por otro, la educación se entendía como un medio para construir una ciudadanía que al mismo tiempo estimulara el desarrollo del país. (Villaseñor et al., 2020, p.118)

Si bien las campañas de alfabetización y vacunación impulsadas por el gobierno en la década de 1920 aparentaron en gran medida ser exitosas, el rezago en salud y educación seguía siendo un problema central en la vida social del país. Los incrementos en alfabetización fueron mínimos: 2.4 % en la alfabetización total, 1.47 % en la femenina y 3.48 % en la masculina. (Lazarín, 2020)

Lo anterior se debió a que las tareas del gobierno estaban obstaculizadas por el problema geográfico de distribución desigual entre el campo y la ciudad. El crecimiento de la población dentro de las ciudades tuvo como consecuencia el abandono y empobrecimiento de las zonas rurales. La expansión de políticas públicas dedicadas a la educación y a la salud exigía la formación de personal docente y de salud para combatir el problema. Debido a esta necesidad, en 1933 se fundó la escuela de asistencia social, lo cual profesionalizó el trabajo social en México. Sin embargo, con el surgimiento de los trabajadores sociales emergieron los maestros misioneros, un grupo de personas religiosas formadas principalmente en el catolicismo y cuya empresa era llevar la educación a todos los rincones del país. Con el fin de lograr sus objetivos, maestros y misioneros se agruparon en organizaciones llamadas misiones culturales (Villaseñor et al., 2020). El cuerpo de cada misión cultural estaba articulado por:

Un jefe de misión, un grupo de maestros, un trabajador social, un experto en higiene, cuidados infantiles y primeros auxilios, un instructor de educación física, un maestro de música, un especialista en artes manuales y un experto en organización de escuela y métodos de enseñanza. (Villaseñor et al., 2020, 119)

Las misiones culturales fueron una de las primeras estrategias socioeducativas enfocadas a los espacio rurales que impulsó el gobierno en el país. Sin embargo, este tipo de políticas públicas eran sólo una parte de un proyecto civilizatorio de nación. Las misiones culturales buscaban integrar a campesinos e indígenas a la cultura nacional e identidad del país, haciendo que se sintieran mexicanos y se convirtieran en ciudadanos de pleno derecho.

La educación rural mexicana, consolidada durante la primera mitad del siglo XX, fue otra estrategia socioeducativa implementada por el Estado. El objetivo del gobierno obregonista era instaurar la educación primaria en todo el país. Durante la administración de 1922 se invirtió la tercera parte del presupuesto federal en la construcción o reconstrucción de escuelas. (Villaseñor et al., 2020)

Las prácticas socioeducativas del Estado Mexicano [...] reproducen relaciones de inferioridad y subalternidad, perpetuando la idea de marginalización y exclusión, además, son debilitadas por su carácter asistencialista y hegemónico.

Sin embargo, estas estrategias socioeducativas, implementadas por las minorías rectoras posrevolucionarias, rápidamente se enmarcaron dentro de una serie de prácticas hegemónicas que buscaban negar la identidad cultural de los pueblos indígenas con el fin de afirmar una cultura cívica nacional. Todo empezaba con la implementación de la enseñanza del castellano y la anulación de las lenguas nativas, medidas que afectaban directamente a la identidad colectiva de los pueblos indígenas. (Villaseñor et al., 2020)

La idea de un mundo globalizado en el periodo de posguerra contribuyó al trabajo conjunto de varias naciones en materia de salud, economía y educación. Así, la UNESCO, con el fin de formar infantes en el seno de una democracia liberal y global alrededor de América Latina, creó en 1950 el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL). La educación fundamental entendida por la UNESCO contemplaba que la base de la enseñanza, además de ocuparse de la lectoescritura y de las operaciones aritméticas básicas, tenía que dirigir sus esfuerzos a la promoción de los principios democráticos.

El centro de educación fundamental para América Latina se instaló en México bajo la dirección general de Jaime Torres Bodet. La tarea principal del centro se enfocó en el trabajo con comunidades, especialmente en su alfabetización, nutrición, higiene y salud. Del mismo modo, se incorporaron a este desarrollo integral actividades culturales como la radio, el teatro y el cine. “La Educación Fundamental tuvo un fuerte apoyo gubernamental y contribuyó a posicionar en el país la idea central de que la educación debe contribuir al desarrollo social y comunitario, un principio fundamental de la educación social”. (Villaseñor et al., 2020, p.120)

Actualmente la CEFRAL está conformada por 13 países de América Latina y centra sus esfuerzos en la educación de personas jóvenes y adultas. La perspectiva del centro intenta integrar temáticas emergentes del campo como ciudadanía, derechos humanos, género, migración y medio ambiente.

A pesar de estos avances, las prácticas socioeducativas del Estado Mexicano siguieron siendo poco eficaces. El principal problema es que estas prácticas reproducen relaciones de inferioridad y subalternidad, perpetuando la idea de marginalización y exclusión, además, son debilitadas por su carácter asistencialista y hegemónico. Tanto los maestros misioneros como los educadores sociales adoptaron una lógica basada en la idea de que las comunidades rurales e indígenas tenían que ser salvadas de un rezago que era inmanente a ellas, y si se reconocía algún valor positivo de su cultura se hacía desde una visión civilizatoria que buscaba construir una identidad homogénea del país.

Existen otras iniciativas educativas en México, como las escuelas zapatistas y la Universidad de la Tierra, que han operado con poco o ningún apoyo gubernamental.

Este tipo de dinámicas dieron pie a una serie de infravaloraciones de la vida rural e indígena, generando marginación desde una edad temprana. La investigadora Patricia Redondo (como se citó en Castro, 2017) expone que: “La pobreza infantil, las marcas tempranas de la marginalidad y la exclusión determinan destinos y biografías anticipadas […] ubican a los recién llegados al mundo en una posición de inferioridad y subalternidad desde el inicio”.

Sin embargo, surgieron estrategias con un enfoque más crítico y humanista. El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), fundado en 1971 y coordinado por la Secretaría de Educación Pública, tuvo como objetivo proporcionar educación comunitaria a niños menores de cuatro años y a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. El CONAFE retomó las perspectivas de la educación comunitaria del periodo posrevolucionario. Los primeros instructores comunitarios tenían la idea de llevar la educación básica a los rincones más recónditos del país y promover el desarrollo con una visión civilizadora, tal como lo hacían los maestros rurales.

Con el tiempo, el enfoque del CONAFE evolucionó a una perspectiva más crítica. A través del reconocimiento de las prácticas y conocimientos de las comunidades locales, el CONAFE buscó promover procesos reflexivos y críticos. En la actualidad, los educadores comunitarios —llamados líderes educativos— son jóvenes que realizan servicio social a cambio de una remuneración económica, mientras que en la educación inicial no escolarizada, las promotoras educativas son mayormente madres de las comunidades. (Villaseñor et al., 2020)

No obstante, la falta de formación didáctica de estos educadores es una limitante significativa, por lo que, una formación profesional adecuada y condiciones laborales justas ofrecerían una solución. Además, existen otras iniciativas educativas en México, como las escuelas zapatistas y la Universidad de la Tierra, que han operado con poco o ningún apoyo gubernamental.

La profesionalización de maestros en México ha sido irregular, con diversas instituciones creadas por diferentes administraciones para la formación docente. En 2002, la Universidad Pedagógica Nacional creó la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) para formar profesionales capaces de intervenir en problemas sociales y educativos más allá de las escuelas. Sin embargo, muchos egresados de la LIE, en la actualidad, terminan trabajando en el sistema escolar, lo que podría deberse a las oportunidades laborales disponibles.

La relación desigual y simbólica entre el educador social y las comunidades no hace otra cosa que manifestar las dinámicas heredadas por la colonia.

A pesar de la ausencia de una formación específica en Educación Social en México, muchas personas realizan acciones socioeducativas de manera profesional, identificándose con tradiciones como la Educación Popular y la Educación Comunitaria. No obstante, en un mundo neoliberal, este tipo de tradiciones enfrentan desafíos significativos debido a la predominancia de una lógica que prioriza el mercado y utilidad sobre el bien comunitario y la justicia social.

El reconocimiento desde la perspectiva “de víctimas” que se les atribuye a estas comunidades, aunque pretende ser un modo de reivindicación, se enmarca en una dinámica de infravaloración de la vida indígena y rural, tal como sucedió en la época colonial. Ya sea de forma inconsciente o voluntaria, los educadores sociales asimilan al estudiante como objeto de adiestramiento, como un otro incivilizado que tiene que ser integrado a la sociedad. La relación desigual y simbólica entre el educador social y las comunidades no hace otra cosa que manifestar las dinámicas heredadas por la colonia. En contraste, las prácticas socioeducativas deben basarse en el trato igualitario entre sujetos y no en la diferencia jerárquica sujeto-objeto.

Las prácticas socioeducativas en México están profundamente influenciadas por la herencia del colonialismo, reflejando los rezagos de la imposición ontológica y cultural de la modernidad que Enrique Dussel (2012) denomina como ego conquiro. Este concepto remite a la autoafirmación del conquistador moderno, pues al considerarse como superior, comienza a definir y controlar al otro colonizado. En el contexto socioeducativo, dicha imposición se manifiesta en la forma mediante la cual las políticas y prácticas socioeducativas intentan integrar y absorber a comunidades indígenas y rurales a una identidad nacional homogénea, desvalorizando y subsumiendo sus propias identidades culturales.

Las estrategias pedagógicas, cuyo objetivo es civilizar y modernizar, perpetúan la idea de que las comunidades indígenas y rurales necesitan ser rescatadas de su pobreza y atraso. Esto no solo refleja una visión hegemónica y asistencialista, sino que también configura la estructura de poder colonial donde el educador, como un agente del estado, actúa como el conquistador moderno que debe imponer su visión “universal” del mundo.

Aníbal Quijano (2014) considera que el colonialismo no sólo impuso una dominación económica y política. De igual manera, el colonialismo afecta de forma directa las relaciones sociales y la producción de conocimientos. Pensemos en la imposición del español sobre las lenguas indígenas, la difusión de una historia nacional que marginaliza y olvida las narrativas indígenas y, en general, en la perpetuación de una estructura educativa y social que posiciona a las comunidades indígenas y rurales como inferiores y subalternas.

Las iniciativas socioeducativas [...] que promueven una educación desde y para las comunidades, ofrecen una visión esperanzadora sobre cómo la educación puede ser un medio para el reconocimiento y la valorización de las diversas identidades culturales que conforman el país.

En conclusión, las prácticas socioeducativas en México —desde la consolidación del Estado— se han orientado hacia la integración de comunidades rurales e indígenas a la idea de una identidad nacional homogénea. Este enfoque, si bien buscaba el desarrollo e integración, resultó en la marginalización y exclusión de las identidades culturales. Las prácticas socioeducativas se convirtieron en una herramienta de colonialismo interno, replicando las dinámicas de poder y control de la época colonial. Este proceso fue crucial para la formación de un imaginario social moderno, donde lo rural y lo indígena son vistos como inferiores que requieren ser civilizados.

Sin embargo, las iniciativas socioeducativas fuera del control estatal, como la CONAFE o las escuelas zapatistas, que promueven una educación desde y para las comunidades, ofrecen una visión esperanzadora sobre cómo la educación puede ser un medio para el reconocimiento y la valorización de las diversas identidades culturales que conforman el país. No obstante, esto no será posible si no adoptamos una visión de igualdad y respeto mutuo.

La verdadera transformación requiere una educación que no sólo enseñe, sino que también pueda escuchar; una educación que no busque imponer, sino que dialogue; una educación que no encadene, sino que libere.

BIBLIOGRAFÍA.

Castro, O. (2017). “Colonialismo y prácticas discrecionales. Los efectos comunes y particulares de una des-regularización del trabajo educativo social”. Revista de educación social, (25), 60-67. Recuperado de https://eduso.net/res/revista/25/el-tema-aportaciones/colonialismo-y-practicas-discrecionales-los-efectos-comunes-y-particulares-de-una-des-regulacion-del-trabajo-educativo-social

Dussel, E. (2012). “1492”. El encubrimiento del otro (Hacia el origen del “mito de la modernidad”). Buenos Aires: Docencia.

Lazarín, F. (2020). “Enseñar a leer y escribir a los adultos. La Campaña contra el Analfabetismo: proyecto, planes y prácticas, 1921-1924”. Anuario Mexicano de Historia De la Educación, 1(2), 209-218. doi: https://doi.org/10.29351/amhe.v2i1.313

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Buenos Aires: Clacso.

Villaseñor, K., Silva, E. y Fernández, M. (2020). “El trabajo socioeducativo en México: un camino en construcción”. Revista de educación social, (30), 117-128. Recuperado de https://eduso.net/res/revista/32/el-tema-revisiones/el-trabajo-socioeducativo-en-mexico-un-camino-en-construccion

Balam L. Flores piensa que la verdadera transformación requiere una educación que no solo enseñe, sino que también pueda escuchar; una educación que no busque imponer sino que dialogue.

Comentarios